Bienais e o “sul do Brasil”: modos de discurso

[05 de abril de 2012]

Dois grandes eventos de arte contemporânea que acontecem a cada dois anos. Setecentos quilômetros de distância e quase dois meses de acontecimento simultâneo. Visitar uma destas bienais era quase que um convite a prolongar a viagem e entrar em contato com a urbanização e expografia de outra capital do sul do Brasil. Em cada local um recorte temático diverso, inserido em espaços institucionais igualmente variados.

O presente texto, portanto, pretende lançar luz sobre estes dois diferentes modos de se criar um discurso curatorial a partir da Bienal do Mercosul (10 de setembro a 15 de novembro de 2011), realizada principalmente em Porto Alegre e da Bienal Vento Sul, realizada em Curitiba (18 de setembro a 20 de novembro de 2011). Por fim, uma breve comparação entre as mesmas contribuirá com uma reflexão sobre qual o lugar deste tipo de evento de grande porte em território brasileiro.

Ensaios de geopoética

Com curadoria de José Rocca, a 8ª Bienal do Mercosul bebia do conceito de “geopolítica”, o transformando em “geopoética”, ou seja: da política territorial e da forma como certo governo lida com seu espaço geográfico em relação aos outros territórios para a transposição dessa alteridade sociocultural para a arte, em “poética”. A pergunta que esta bienal realizada em Porto Alegre lança era: como diferentes territórios podem viver juntos em um mundo que se diz globalizado? Qual o limite entre o “global” e o “local”, em tempos de capitalismo neoliberal? É possível falarmos sobre identidades nacionais dentro da América Latina, território um dia colônia e que até hoje lida com as chagas deste passado de domínio e sangue? Qual o limite entre documento e narrativa dentro da construção de um território através do desenho (mapa) e da construção de uma identidade através da cultura?

Essas questões propostas se encontram articuladas com questionamentos recentes dados tanto no campo dos estudos curatoriais, quanto, por exemplo, no campo da história da arte. Tendo em mente a ausência do enfoque em aspectos geográficos, esse conceito curatorial já ecoava na 27ª Bienal Internacional de São Paulo, de 2006, com assinatura de Lisette Lagnado e baseada no texto de Roland Barthes, “Como viver junto”. No mesmo ano, James Elkins publicava o livro “Is art history global?”, onde pergunta sobre como uma disciplina europeia, sempre permeada de discursos hegemônicos e tendenciosos, poderia se desenvolver em ambientes “não-ocidentais” (onde “ocidental” é termo relativo ao produzido na Europa ocidental e nos Estados Unidos). Qual o limite entre western art e world art?

Esta temática da poética-política do território desembocou em muitos trabalhos expostos que lidavam com dois grandes símbolos culturais: bandeiras e mapas. No galpão principal da bienal, no Cais do Porto da cidade de Porto Alegre, diversos artistas se apropriaram e recodificaram estes objetos de formas orgânicas incertas ou frutos de um desenho industrial pós-Bauhaus. De todo modo, independente das opções poéticas feitas, ficções foram criadas junto ao caráter ficcional intrínseco dos mesmos. Os esquemas gráficos são retrabalhados e os significados mentais ali projetados são alterados de dentro para fora.

Mayana Redin sobrepunha mapas de diferentes lugares em sua série “Geografia de encontros”; e se, um dia, Mônaco e Rússia estivessem sobrepostos? Já Luis Romero faz uma instalação em que preserva apenas estrelas das bandeiras nacionais vigentes. No lugar das cores, o preto-e-branco; no lugar de um atlas político, uma constelação de culturas dadas através do contraste entre figura e fundo. Havia também um grande número de vídeos que, importante frisar, não eram enfadonhos e se integravam ao todo da exposição devido à sua curta duração. Um bom exemplo que aponta também para a opção de não se expor apenas obras de artistas latino-americanos era “Drinking song”, de Donna Conlon e Jonathan Harker. O hino norte-americano era ensaiado a partir do abrir e amassar de garrafas e latas de cerveja do Panamá. O colonialismo é revisto a partir do consumo e da deterioração sugerida pelo álcool.

O próprio modo como a Bienal do Mercosul pensou seus espaços expositivos se insere na sua reflexão sobre a relação entre lugar e arte. Enquanto no Cais do Porto havia uma exposição maior que poderia facilmente ser rotulada como a “principal”, o evento se desmembrava pela cidade. Dos holofotes dos refletores do cubo branco para a luz natural do dia e a confusão entrópica entre arte contemporânea e espaços citadinos. Esse era o mote de “Cidade não vista”, uma série de intervenções urbanas sobre coordenação de Cauê Alves. Os projetos expostos e dados à participação do público por diversas vezes passavam, literalmente, “não vistos” devido ao modo como eram absorvidos pela cidade, tal qual um camaleão.

Dentro do tradicional Museu de Arte do Rio Grande do Sul, por exemplo, a curadora Aracy Amaral estabeleceu diálogos entre o artista Pedro Weingartner, expoente da pintura do século XIX produzida em Porto Alegre e um videoartista como Cao Guimarães, que em seu vídeo exibido reflete sobre o caráter árido de trechos da paisagem urbana. “Além fronteiras” era o nome desta mostra e este título pode ser interpretado como norteador do evento como um todo, já que José Rocca fez questão de incluir (e de frisar em seu catálogo) a importância de se realizar itinerâncias por cidades próximas à capital durante a bienal. Trata-se de um esforço pela ampliação do público do evento e da reconfiguração da relação entre metrópole e interior do estado.

Além da crise

Enquanto isso, em Curitiba, sob a assinatura curatorial de Alfons Hug e Ticio Escobar, se sucedia a 6ª Bienal de Curitiba (VentoSul). O tema desta era a crise, ou melhor dizendo, “além da crise”. Mas sobre qual crise os curadores estão a se referir? Segundo o texto de Ticiano Escobar que abre o catálogo do evento, poderíamos pensar a palavra no plural: “arte e crise I: a melancolia crítica”; “arte e crise II: a crise da representação”; “mundo e crise: tempos de crise”; “crise e crítica”; “bienal e crise”; e “os artistas perante a crise”.

A crítica, a bienal, a idéia de representação e o mundo não são elementos constantemente em crise? Em algum momento da história da humanidade o conceito de crise não foi acionado? Existe a possibilidade do ser humano existir sem este? Essas instâncias institucionais citadas pela curadoria já tiveram algum momento de calmaria desde seu nascimento e problematização ainda dentro da tradição clássica? Dessa indagação surge outra: o que seria, então, produzir arte “além da crise”? Como problematizar esta posição sugerida pela curadoria de modo visual e poético?

Uma das respostas dadas pela curadoria veio com a organização de uma grande mostra de pintura contemporânea assinada pelo curador Alberto Saraiva e que teve como sede a Casa Andrade Muricy. Nesta foram selecionados artistas de diferentes gerações e origens que, consequentemente, possuem pesquisas pictóricas que bebem de questões diversas: do lugar do abstracionismo na arte contemporânea a uma ampliação do campo da pintura para o vídeo e para o desenho. Se a reunião desses trabalhos se mostra valorosa e importante, o seu mote, ou seja, uma possível “crise da representação”, parece superficial e pouco problematizada, assim como as corriqueiras abordagens historiográficas de que, por exemplo, durante a década de 1980 constataríamos um “retorno da pintura”.

No Museu Oscar Niemeyer, cartão postal de Curitiba e base para a maior parte da bienal, a semelhança formal de tópicos geopolíticos constatada na Bienal do Mercosul dá lugar a uma variedade de propostas e percursos de interpretação. Se fossemos aproximar o observado de uma das possíveis crises sugeridas por Escobar, talvez fosse mais adequado pensar em “bienal e crise”, ou seja, esse percurso museográfico mostra claramente ao espectador que a tentativa de abarcar tantos artistas sobre o mesmo conceito pode ser frouxa. Trata-se de uma tentativa de “domesticar”, “musealizar” obras um tanto quanto díspares que, por sua vez, como um possível e interessante contraponto ao visto em Porto Alegre, também não dialogam pelo contraste e pela diferença.

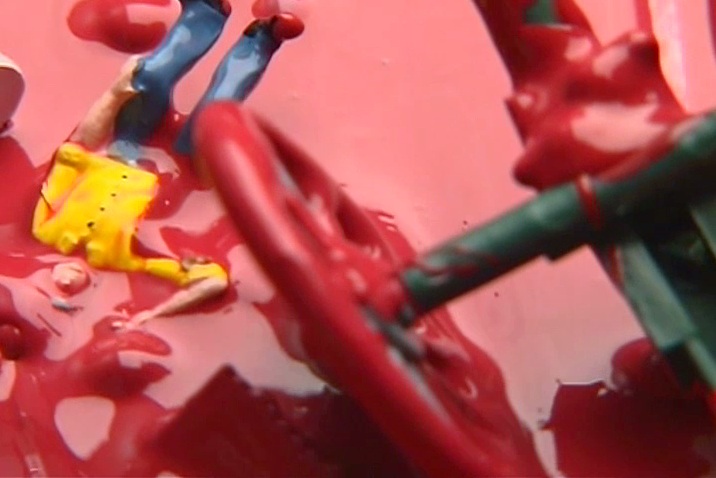

No meio dos diversos estímulos visuais encontrados num evento desse porte, dois artistas chamaram a atenção através de vídeos. Alejandro Paz apresentou um vídeo intitulado “Faja”. Nele, uma mulher indígena anda-caminha-corre por vinte e nove minutos sobre uma esteira. Sem som, sem edição, este trabalho é um verdadeiro soco na cara ao trazer à tona o problemático lugar dado aos índios na Guatemala, país de origem do artista. Responsáveis por tradições culturais no país, foram absorvidos pelo mundo da tecnologia digital e agora são enxergados dentro do mecanismo do capital como mão-de-obra barata. A argentina Liliana Porter, no lugar de um audiovisual político e direto, produz curtíssimas ficções com objetos banais. A crueldade anterior aqui se estende para o cotidiano. Brinquedos de criança que imitam um exército deslizam sobre a tinta vermelha. “Moon river” e Audrey Hepburn soam ao fundo. A cultura pop, a guerra e a ludicidade se misturam. Seriam estes dois artistas boas respostas a alguma “crise”? Talvez sim, mas não apenas.

Na ausência de itinerâncias pelo estado do Paraná, a curadoria ocupou mais espaços da própria capital. Museus e bibliotecas receberam pequenas partes das mostras principais, ao passo que performances e intervenções urbanas foram realizadas – quando, importante registrar, eram encontradas pelo público e não haviam sido desmontadas sem grandes explicações ou já encerradas devido ao caráter efêmero da arte contemporânea.

Bienais e o “Sul”

Diferenças conceituais e expográficas à parte, comum às duas bienais está a palavra “sul” em seu nome. Em Porto Alegre, um evento que visa refletir sobre o lugar das bienais na América do Sul e que seleciona, não de modo exclusivo, mas de forma majoritária, artistas do Mercosul. Já em Curitiba, a Bienal VentoSul, que reforça o fato de se realizar numa importante capital do “Sul do Brasil”, também inserida dentro da região geográfica intitulada por Cone Sul.

Esse dado identitário sulista não parece algo impensado; muito pelo contrário, há uma consciência de que ambos os eventos não se sucedem na região tida como culturalmente mais efervescente do Brasil, a saber, o sudeste, em especial as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, onde ocorre a Bienal Internacional há mais de cinquenta anos. Temos aqui, portanto, uma inquietação por inserir este espaço geográfico dentro do circuito expositivo da arte contemporânea no Brasil, levando um público especializado para estes e, mais do que isso, o próprio turismo. A proposta é de modificar a relação entre “centro” e “periferia”, mostrando ao público que estas concepções no mundo contemporâneo podem e tendem a ser temporárias, assim como miragens.

Com este aparente propósito, parece coerente a problematização geopoética sugerida pela 8ª Bienal do Mercosul. Através deste conceito curatorial, o tópico é destrinchado com a existência do evento em si e, de modo duplo, com a temática das obras expostas. Por outro lado, a 6ª Bienal de Curitiba não apresenta tal imbricação de conceitos e opta por um tema, a “crise”, que, ao mesmo tempo em que parece “global”, transparece certa vagueza e falta de consistência.

Da enciclopédia de bandeiras e mapas para a exposição da crise que mais se assemelha a um gabinete de curiosidades. Juízos críticos à parte, ambas as exposições cumprem seu papel de estabelecerem um panorama do que há de melhor (e às vezes pior) dentro da arte produzida e, mais do que isso, institucionalizada no mundo contemporâneo. Cabe a todos nós, ao mesmo tempo espectadores e críticos de arte e da vida, julgar estes objetos artísticos e estes museus e ruas que se transformam em labirintos expositivos. A cada dois anos, felizmente, o “sul do Brasil” vira nosso destino, nosso norte e nossa rosa-dos-ventos é embaralhada por este fenômeno singular que é a arte.

(texto premiado com menção honrosa no AICA Incentive Prize for Young Critics 2012, organizado pela International Association of Critics of Art, em Paris)