Coisas, anticaixas e não-objetos

Solange Escosteguy

[23 de outubro de 2019]

Ao observar alguns registros fotográficos do começo da carreira de Solange Escosteguy, somos convidados a refletir sobre um tópico constante aos artistas que experimentavam novas mídias não apenas no Brasil, mas no mundo, durante a tumultuada década de 1960: as fronteiras entre arte e vida. Uma dessas imagens traz uma escada e corrimão em primeiro plano e, mais ao fundo, a artista encostada no parapeito de uma janela parece observar o horizonte. Ao seu lado, uma pequena caixa, pintada em diversas cores e em formas orgânicas. Olhamos essa fotografia e poderíamos colocar em dúvida: seria um trabalho da artista ou um objeto utilitário?

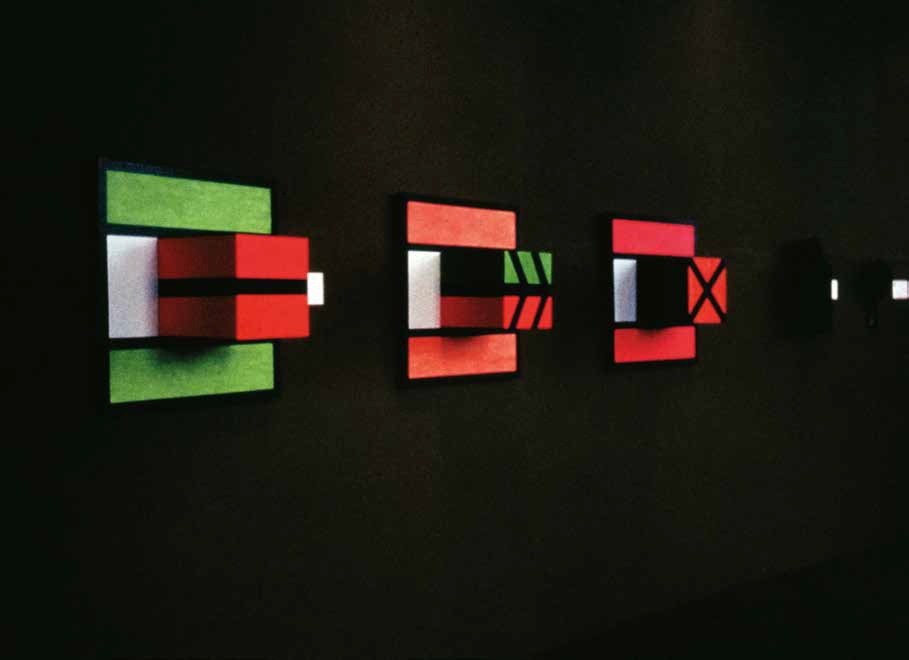

Quando vemos outra fotografia, estabelecemos um diálogo com a primeira pela cor: uma parede preta traz lado a lado três objetos, todos em formato geométrico. Esses três quadrados são presos diretamente na parede e são divididos em faixas de cor, como bandeiras. Ao centro de cada um, um cubo faz com que eles recusem a planaridade da parede. Sobre cada cubo, traços pretos dividem as cores pintadas em uma forma que se sobressalta.

Tanto em uma imagem, quanto na outra, os objetos fotografados são obras de Solange Escosteguy. O segundo exemplo se trata de um dos poucos registros dos seus trabalhos mostrados na célebre exposição da “Nova objetividade brasileira”, realizada em 1967, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – uma das mais importantes exposições do período e referência para os estudos da produção de arte no Brasil durante o período da ditadura militar. A outra imagem é um retrato da artista em sua primeira casa-ateliê no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, entre 1964 e 1965. Um mesmo elemento aproxima e diferencia as fotografias: as caixas. Se em uma imagem suspeitamos que não se trata de um objeto artístico, na outra não resta dúvidas por percebermos ser uma exposição. O formato dos trabalhos, porém, chama a atenção pela estranheza: seria uma pintura? Uma escultura? O que essas “coisas” são?

Esses trabalhos são comentados no primeiro texto escrito sobre a artista, de autoria de Hélio Oiticica – um dos organizadores da referida exposição no MAM Rio. O artista e teórico sugere um termo para definir essa série e, por tanto agradar a artista, se transforma em seu título: “anti-caixas”.[1]Oiticica também sugere o termo “supra-relevo”, ou seja, um relevo que sobressai da superfície sugerida por esses trabalhos. É inevitável lembrar do uso da palavra “relevo” dentro da produção do artista e de sua própria série chamada de “Relevo espacial”, datada do final dos anos 1950. Se os seus relevos monocromáticos de fina espessura são içados no teto e permitem que o público os observe de diferentes ângulos e alturas, ao menos nas primeiras “Anti-caixas” o pensamento sobre o volume se dá de forma mais aglomerada, volumosa e entre a parede e o espaço tridimensional. Além disso, há um tratamento diferente quanto à maneira como ambos pensam a cor - na produção de Escosteguy, os tons acompanham outros que se complementam ou criam contrastes que apostam na sensualidade de sua temperatura. Oiticica, bom observador que era, elogiará esse aspecto de sua produção: “[Solange] usa a cor em toda a sua vibração, de modo altamente decorativo, onde transparece toda a sua alegria de criar, que é, a meu ver, o mais importante de sua atitude frente às solicitações criativas”.[2]

Na sua resposta à equação entre arte e vida, a artista propõe, portanto, algo que não é nem um ready-made na tradição duchampiana, nem uma imagem que poderia ser enquadrada facilmente como pintura ou escultura. Poderíamos aproximar o lugar de encruzilhada de seus objetos com a célebre “Teoria do não-objeto”, texto publicado por Ferreira Gullar no calor da segunda exposição de arte neoconcreta, em 1960, no Rio de Janeiro, na qual o próprio Hélio participa como artista. Segundo o autor, “... enquanto a pintura, liberada de sua intenção representativa, tende a abandonar a superfície para se realizar no espaço, aproximando-se da escultura, esta, liberta da figura, da base e da massa, já bem pouca afinidade mantém com o que tradicionalmente se denominou escultura”.[3]

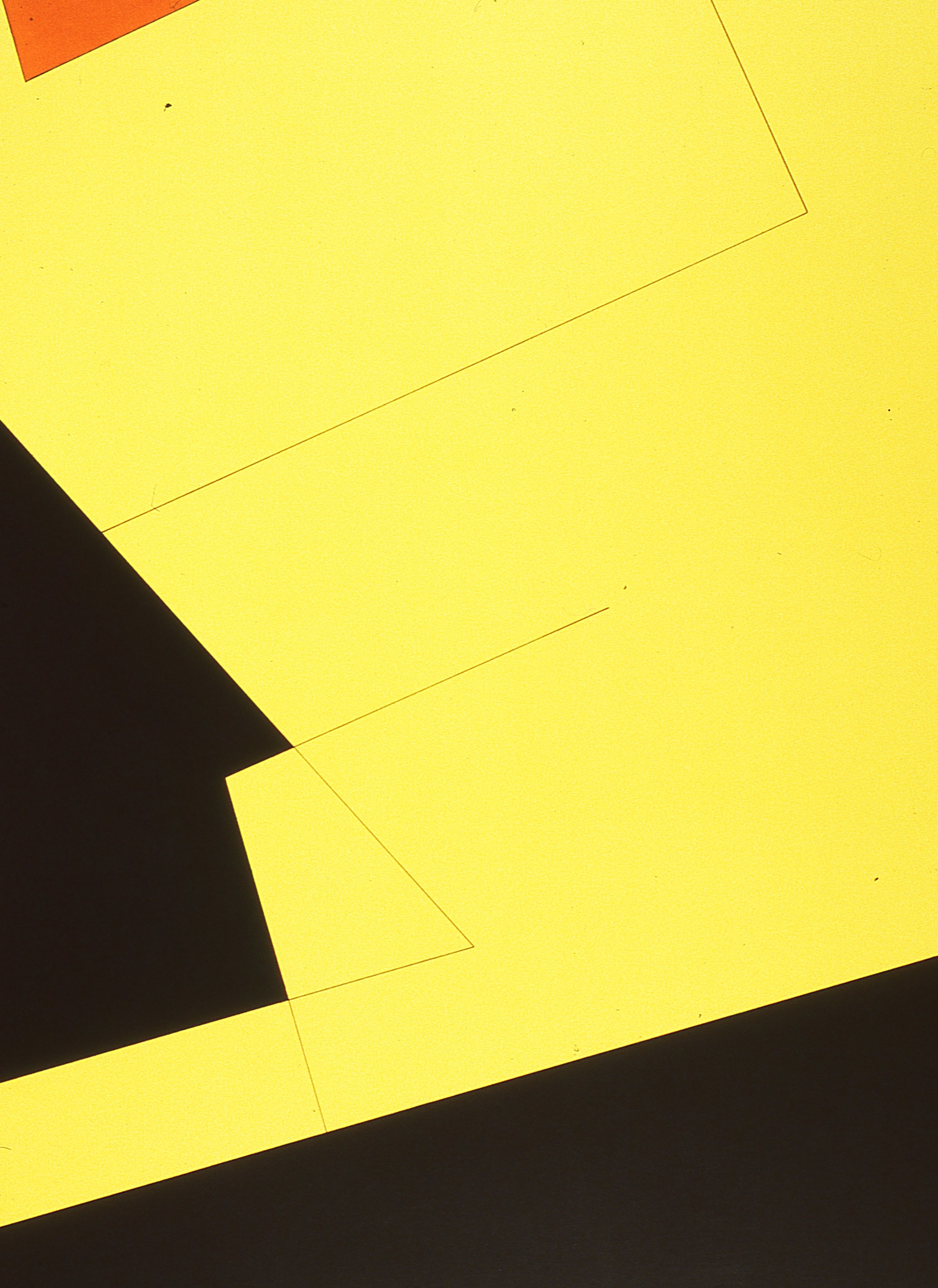

Quando observamos outros trabalhos produzidos pela artista entre esses anos e a década de 1970, o seu caráter “não-objetual” é ainda mais notável. A maneira como a fotografia foi utilizada para registrá-los é despretensiosa e lembra como outros artistas do mesmo período – como Lygia Pape e Carlos Vergara – também se valeram da técnica para documentação. As “Anti-caixas” eram pousadas diretamente sobre a grama, em um detalhe arquitetônico ou mesmo na calçada de uma rua. A informalidade desses cliques pode ser lida de maneira filosófica e nos levar a uma reflexão que dialoga com as palavras de Oiticica, Gullar e Pedro Geraldo Escosteguy, pai da artista: “seus trabalhos refletem a vitalidade do novo e a emancipação de todas as correntes que tentaram, sem êxito, arte tão séria e concreta”.[4] Há uma negação a qualquer aura que esses trabalhos – e qualquer obra de arte – possa vir a ter; são trecos espalhados pela cidade que parecem brotar de seus espaços de forma orgânica. Produzidas durante a ditadura militar, essas imagens também nos permitem estabelecer relações com o momento político industrialmente progressista e com as assimétricas relações de poder que podem ser vistas poeticamente espelhadas na assimetria dessas formas de madeira pintadas com tinta acrílica. No fim das contas, são pequenas aparições que não devem muitas explicações a quem as vê.

Essas fotografias trazem uma complexidade que dialoga com a noção de não-objeto e anti-caixa que não é percebida nos seus registros em espaços fechados. Devido às suas cores e formas com muitos lados, as imagens dessas obras montadas em exposições fazem com que detalhes se percam – especialmente quando os trabalhos estavam presos na parede. Lembrando dos anseios filosóficos de Ferreira Gullar, parece que essas “Anti-caixas” são mais potentes quando mostradas em sua potência fenomenológica – ou quando a vemos física e diretamente à frente de nosso corpo ou, no caso de uma publicação como essa, por meio da documentação de sua estranha sobreposição a espaços públicos que também foram construídos para o usufruto desse mesmo corpo. Por isso, a meu ver, a fotografia de uma série de cinco desses trabalhos colocados na rua, em Brasília, é tão icônica: a tão projetada cidade é tomada por formas estranhas que vibram uma cor que o racionalismo futurista da capital teve de evitar para imprimir a suposta seriedade institucional do concreto armado. O fantasma da pintura de De Chirico – tão presente na Esplanada dos Ministérios – desaparece perante o colorido proposto pelas mãos de Solange Escosteguy.[5]

Voltando às palavras de Oiticica, tenhamos atenção: o artista optou por chamá-las de “anti-caixas” no lugar, por exemplo, de “não-caixas”. Trata-se de algo que se assemelha a um objeto utilitário, mas que, na perspectiva de Oiticica, também o nega: daí o prefixo “anti”. Eis um aspecto que parece pouco comentado a respeito da opção por essa palavra: por que a imagem de uma caixa? Uma exposição organizada a respeito desse tópico foi “Aberto fechado: caixa e livro na arte brasileira”, com curadoria e organização de Guy Brett. O crítico, em extenso artigo a respeito da presença de caixas e livros na produção de artistas durante esse mesmo período histórico no Brasil, estabelece uma relação entre o campo semântico desse objeto e os acontecimentos contemporâneos:

Por que – no momento em que os artistas brasileiros de vanguarda se empenhavam em projetar a arte para fora das galerias e dos museus, para situações da vida cotidiana – eles estavam tão interessados nesses veículos restritos e contidos e em sua ligação com a biblioteca e o arquivo? Talvez estivessem atraídos pela própria razão do paradoxo envolvido, pela ironia a ser extraída do abismo entre o vazio calmo e manejável da página ou receptáculo, facilmente ao alcance da mão, e a incontrolável realidade circundante, seja ela o cosmos, a natureza ou a cidade. O interesse pelo livro e pela caixa acompanha de perto a ligação dos artistas com o raciocínio ordenador do construtivismo geométrico. Afinal, a caixa é um constructo geométrico.[6]

A relação da produção de Escosteguy com o que pode ser considerado “construtivismo geométrico” é clara a ponto de, entre os anos 1970 e 1980, a artista dar o nome de “Construções” para uma série de trabalhos – esses já pensados para a parede e com uma energia menos arredia que as “Anti-caixas” carregavam. Mas a dúvida segue: o que de negação essas caixas trazem em si? Talvez pelo uso da madeira, talvez pelas suas reentrâncias que por vezes se assemelham a buracos, mas poucas vezes o são literalmente ou talvez pelo fato de parecerem guardar algo secreto dentro, mas na verdade serem objetos ocos que visavam a contemplação e uma experiência sensorial que convidavam mesmo ao tato – esses trabalhos são “anti-caixas” na medida que se diferem, por exemplo, das “Cabeças” (1968), de Antonio Dias ou das “Urnas quentes” (1975), de Antonio Manuel. Enquanto esses dois trabalhos convidavam o público a depositar algo como um voto ou a quebrar a sua estrutura como um baú maldito, as “Anti-caixas” ainda são caixas, mas não desejam uma narrativa utilitária. Diferentemente da quase totalidade das obras comentadas por Brett e Frederico Morais no catálogo de “Aberto fechado”, essas são caixas que, mais do que afirmarmos que “estão fechadas”, poderíamos dizer que “nunca foram abertas”. Pandora ficará ali encarcerada – ou talvez nem haja Pandora alguma.

Ao observarmos de maneira panorâmica a pesquisa de Solange Escosteguy, é interessante constatar que, paralelamente a essa produção, a artista realizava pinturas em tecido (panneaux) e peças cortadas e pintadas especialmente para serem vestidas – naquele mesmo texto de Oiticica, ele chama a atenção para a necessidade de um happening para os seus desfiles. As mãos que criaram as “Anti-caixas”, então, são as mesmas que projetaram pinturas para o corpo. O encarceramento colorido de suas caixas pode caminhar lado a lado com a leveza e surpresa de suas roupas.

Posteriormente, pouco a pouco, seus não-objetos se transformam em pinturas sobre tela e o uso da madeira dá espaço à celulose que leva a uma longa série de esculturas em papel machê. Nos últimos dois anos, o lugar poético que a artista almejava quando dava título a algumas séries – como “Lúdica” (2006), “Tensões” (1981) ou “Zonas de silêncio” (1993-1995) – se torna, finalmente, elemento compositivo; palavras e pequenas frases protagonizam as obras que tem realizado desde seu retorno ao Rio de Janeiro. Essas novas obras estabelecem um diálogo inusitado e carregado de afeto com as obras produzidas por seu pai, também um dos organizadores da Nova Objetividade Brasileira. Se naquela época as palavras dele se colocavam como críticas discretas à ditadura, hoje as palavras de Solange respondem aos novos fascismos que tem origem naqueles regimes totalitários.

Conhecer a pesquisa da artista e – como optei nesse texto – a complexidade das “Anti-caixas” com o distanciamento histórico e a fortuna crítica que o presente nos proporciona, é algo fascinante e nos convida a uma ampliação das narrativas da história da arte contemporânea no Brasil. Como esses trabalhos – tão importantes que levaram a uma série de reflexões escritas a respeito em sua época – ficaram de fora de um projeto de investigação dedicado exclusivamente às caixas, conforme proposto por Guy Brett?

Muitas podem ser as respostas, mas no desejo de não cometer uma afirmação precipitada sobre o gesto de pesquisa do outro, mais vale contribuir com a disseminação da pesquisa da artista através da organização desse livro e do compromisso de que seu lugar de experimentação nas artes visuais no Brasil seja lembrado e celebrado.

[1]“Eis porque, ao se repetir de modo contínuo essa quebra de volumes, essa construção e reconstrução dos volumes pela forma-cor pintada continuamente sobre a superfície transformando-a topologicamente, que nasce então um conceito a que chamei de supra-relevo ou anti-caixa” in OITICICA, Hélio. “As criações de Solange Escosteguy”, publicado no presente livro.

[2] Idem.

[3]GULLAR, Ferreira. “Teoria do não-objeto”. Publicado originalmente no Suplemente Dominical do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1960.

[4] ESCOSTEGUY, Pedro Geraldo. Texto sem título publicado no presente livro.

[5]É digna de nota a aproximação possível entre essas fotos que registram a obra de Solange Escosteguy e alguns trechos do curta-metragem dedicado a Wanda Pimentel (1972) dirigido por Antonio Carlos da Fontoura. Em dado momento, a câmera mostra as esculturas em madeira dos bueiros feitas por Pimentel colocadas no espaço público, próximo ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Há aí uma conexão entre o trabalho de arte e a rua que pode ser também vista nessas fotos documentais de Escosteguy.

[6]BRETT, Guy. “Guia geral do terreno” in BRETT, Guy (Org.). Aberto fechado: caixa e livro na arte brasileira. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2012, págs. 11-13.

(texto publicado originalmente no livro “Solange Escosteguy”, organizado pelo próprio autor e a artista, e editado pela Portas Design, em 2019)