Entrevista com Adriana Varejão

[05 de agosto de 2019]

Entrevista realizada na cidade do Rio de Janeiro, no ateliê da artista, no bairro do Horto, no dia 05 de agosto, entre 5pm e 7pm.

Raphael Fonseca – Acho que podemos iniciar essa conversa pensando a respeito da exposição em que você participa na Haus der Kunst. O nome do projeto é “Interioridades” – foram convidadas quatro artistas mulheres que vivem em diferentes lugares do mundo e trabalham com diferentes noções de “interior”. Como você vê essa relação na sua pesquisa?

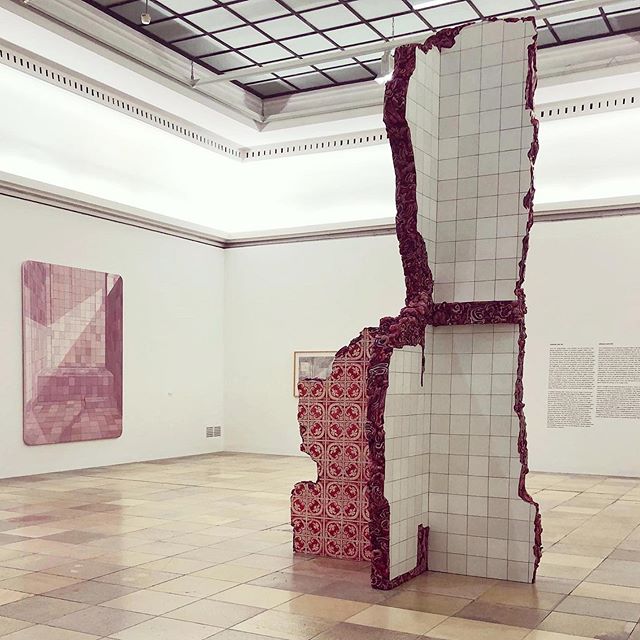

Adriana Varejão – O barroco lida com a ideia de total cisão entre o exterior e o interior. Quando você entra em um prédio barroco pode perceber que o espaço interno não se comunica com o externo ou tem qualquer relação com a fachada. É como se adentrássemos num mundo próprio, numa reprodução da atmosfera do teatro. É o oposto do que ocorre na arquitetura modernista, por exemplo, que busca a integração do espaço interno com a paisagem. Existe um livro do Deleuze - “A dobra: Leibniz e o barroco” – onde ele analisa essa noção de interioridade e a ideia da mônada. A partir desse livro, encontrei um conceito mais claro do que estava fazendo na minha série das saunas. Elas são espaços de pura interioridade, quase psicológicos, atemporais, que não tem vínculo algum com o exterior. Esses ambientes foram baseados em banhos e saunas que visitei pelo mundo e foram elaborados em softwares de 3D. Primeiro eu crio os ambientes azulejados, navegando dentro deles até selecionar um “frame”. A partir dali, projeto e risco a malha da azulejaria sobre a tela. O preenchimento com tinta, então, começa em cada quadradinho, que é pintado individualmente com uma cor específica, criando uma dinâmica de cor e temperatura. Nessa série eu uso poucas referencias históricas e me debruço no exercício mais tradicional da pintura em si.

RF – As saunas são esses lugares que muitas vezes tem um caráter público, mas também podem ser privadas...

AV – Os banhos ou saunas são espaços de limpeza e estão sempre relacionados aos corpos. A ideia de azulejar é relacionada a um desejo de pureza e assepsia. Tradicionalmente azuleja-se lugares como açougues, matadouros, mercados onde se lida com a carne, hospitais e morgues onde se abrem os corpos, e banhos e saunas. Aqui o azulejo se encontra presente não como decoração, mas traduzindo a ideia de limpeza. É interessante pensar como esses espaços se encontram contaminados pelos corpos, por seus vestígios, por seus fluidos mais íntimos. Nos desenhos dessa série, especialmente em “A Malvada” a superfície é contaminada por sujeiras, cabelos e vestígios.

RF – Não há corpos humanos nessa série, mas a maneira como elas são apresentadas me trazem algo de cinematográfico... há algo de iminente nas imagens. Os títulos dos trabalhos contribuem com isso – como esse desenho que você comentou e se chama “A malvada”. A relação entre palavra e imagem parece importante para o teu trabalho, mas tomando essa série como exemplo, como os títulos foram definidos?

AV – Antigamente existia um discurso a respeito do meu trabalho que me parecia um pouco raso. Dizia-se que ali a carne estava relacionada com o martírio dos povos colonizados e os azulejos, um símbolo dos colonizadores. A falta de complexidade e a superficialidade desse discurso clichê me incomodava. Para mim este desdobramento entre carne e azulejo sempre me inspirou a relações mais complexas que poderiam envolver ou não a violência. Você pode pensar, por exemplo, em interior e exterior, sensualidade plástica e razão, cultura e barbárie, cozido e cru. As interpretações clichês me faziam pensar que a carne deveria ser levada a uma outra dimensão que não a de puro martírio. Naquele momento a questão da carne adquiriu outra espessura por conta do meu interesse no barroco e no livro “Escrito sobre um corpo”, de Severo Sarduy, que havia lido uma primeira vez nos anos 1980. Anos mais tarde, em 2005, quando fiz uma exposição em Paris, na Fundação Cartier, conheci Philippe Sollers e o chamei para escrever um texto para o meu catálogo. Foi quando li seu livro “Sade contra o ser supremo” e um trecho me chamou atenção - quando ele fala que Sade não operava sobre os corpos, mas sobre a linguagem, assim como um gravurista coloca ácido, arranha e marca a superfície do metal. Eu me identifiquei muito com essa ideia. Essa dimensão de que não trabalho com a carne, mas com um espaço de ficção me levou a Sade e a Bataille. Os títulos dessa série das saunas remetem a essas leituras e são ambíguos pois podem ser atributos bons ou ruins. “O sedutor”, “O colecionador”, “A malvada”, “O voyeur”, “O especialista”, “O obsessivo”, “O predileto” ... nos fazem projetar atmosferas psicológicas sobre essas imagens e nos levam a criar nossa própria narrativa. Estamos diante de uma situação de risco ou prazer iminente - assim como a carne e suas entranhas que, quando relacionadas ao erotismo, tem duplo sentido entre violência e prazer.

RF – Penso no gênero por trás desses nomes – “A malvada”, “O sedutor” ... criamos uma imagem mental devido aos arquétipos e à relação com gêneros específicos. Lembrei do sociólogo brasileiro Roberto Damatta e seu livro “A casa & a rua”, onde ele relaciona, no caso do Brasil, o cotidiano do espaço privado à mulher e o espaço público ao homem – casa e rua. Como nessa curadoria na Haus der Kunst foram convidadas quatro artistas mulheres, fiquei me perguntando qual a relação entre tua pesquisa, gênero e a ideia de interior. Em outra série de trabalhos, você cita as “Figuras de convite” que historicamente são masculinas, mas quando você se apropria dessas imagens, todas são mulheres – uma delas carrega uma cabeça decapitada que é seu autorretrato. Como você enxerga essa leitura da casa como um espaço historicamente relacionado ao gênero feminino? Seria essa uma questão para o seu trabalho?

AV – É muito interessante que você tenha se referido a esse quadro. As “figuras de convite” justamente separam o publico do privado; esses painéis de azulejaria presentes em vestíbulos, pátios e escadarias de palácios portugueses dos séculos XVII e XVIII tinham a função de indicar ao visitante o local de entrada do edifício. Nesse trabalho eu substituo a figura de cortesia por esse corpo tido como “selvagem”, como “outro” em relação ao europeu que convida para um banquete meio esquisito – mais especificamente para um ritual antropofágico, ou seja, um convite para adentrar em um lugar outro. Há algo de um jogo entre a ideia de um espaço seguro, privado, interno e a possibilidade de ser guiado para um lugar perigoso, desafiador... um espaço da alteridade.

RF – Já que estávamos falando sobre essas figuras e suas citações a imagens de outros períodos históricos, fiquei curioso: quando começou sua relação tão próxima com a história da arte?

AV – Minhas primeiras séries de pinturas dos anos 1980 dialogavam com o barroco de forma mais pictórica e eram gestuais e com densa materialidade. A partir do momento que comecei a identificar determinados elementos do barroco, suas referências, comecei a inserir um dado mais histórico ao trabalho, que teve então uma virada de conceito. Isso foi no início dos anos 1990 e foi quando comecei a construir histórias e versões diferentes da narrativa oficial, deslocando elementos e reconduzindo a história para outros lugares. Isso aconteceu de maneira evidente na exposição “Terra incógnita”, em 1992, na Galeria Luísa Strina, em São Paulo. Foi a partir da leitura de “Visões do paraíso”, do Sérgio Buarque de Hollanda. Nessa exposição estava por exemplo o “Quadro ferido”, uma obra que está pintada em estilo chinês, mas representa uma cena entre a China e o Brasil com cana-de-açúcar e personagens do Eckhout, por exemplo. A partir daí comecei usar muitos elementos da história da arte e, por conta disso, fazer mais pesquisas.

RF – Será que poderíamos te chamar de “artista-historiadora”?

AV – Sempre evitei esse termo, por isso inclusive chamei a Lilia Schwarcz para escrever um livro em torno da minha obra. Mais do que nunca eu vi o quão distante estava dela! É como se tivéssemos o mesmo interesse, mas eu estivesse de um lado do espelho e ela do outro e no final a gente vê por diferentes ângulos. O Severo Sarduy fala na relação entre “texto” e “textile”, sabe? Texto no sentido de tecido e é muito interessante porque é atemporal... não tem começo nem fim, não tem hierarquia. Sempre penso nas referências e na história assim, com liberdade de trançar múltiplas referências. Eu fiz o “Mapa de Lopo Homem II” a partir de uma iconografia que pesquisei em livros de mapas portugueses. Sei que existiu um cartógrafo com esse nome, mas eu não sei quem ele era, onde ele fez o mapa, onde ele viveu, nasceu – o que eu acho que é uma preocupação mais específica de um historiador.

RF – Sim, são compromissos diferentes. Talvez fosse mais interessante a tensão do português antigo – “história” com H e “estória” com E...

AV – Sim, eu sou mais uma criadora de ficções, de narrativas.

RF – Queria tocar em um ponto a partir daí sobre as ficções e sobre esses trabalhos terem sido feitos nos anos 1990. É um momento em que não havia internet e onde você era incapaz de digitar “Lopo Homem” no Google e ter uma explosão de imagens, né?

AV – Ai, era tão bom! (risos) Mas agora é bom também! (risos) Ah, era tudo livro. Existia no Rio uma livraria chamada Leonardo da Vinci, onde eu ia pelo menos duas vezes por semana ou me ligavam avisando “Adriana, chegou um livro e acho que você vai gostar”. Eram esses livros de iconografia histórica no período das grandes navegações.

RF – Acho interessante pensar que esses artistas que você cita também produziam – entre o século XVI e o XIX – por meio de uma cultura bibliófila. Os livros do De Bry passavam de mão em mão e isso torna tudo muito diferente desse momento do virtual, do Instagram e das hashtags...

AV – Exatamente. Tanto que a presença do livro está nos trabalhos – a paginação, por exemplo. O díptico “Proposta para uma catequese, parte I e parte II” é como um livro aberto e há a diagramação da página, espaços brancos, legendas, e também uma diferença de azul nas reproduções dos painéis de azulejo porque estamos diante de uma história aprendida através de reproduções, longe dos originais. Nós não vemos um Leonardo da Vinci na esquina e temos apenas acesso às versões. Eu lembro que quando comecei a usar o Instagram, publiquei o “Gênios da pintura”, a primeira lembrança que tenho de história da arte. Essa era uma publicação que minha mãe colecionava por fascículos e eu estava sempre folheando. Saí do Brasil pela primeira vez aos 22 anos. A história da arte ocidental “oficial” que eu conhecia era através dos livros. Me lembro de muitas vezes, mais tarde, me surpreender com as cores diante dos originais. Portugal, por exemplo, só fui visitar em 1997 – já tinha feito todos esses trabalhos sobre colonização e azulejaria portuguesa antes de ir lá. Eu gostava mais de imaginar Portugal através do vestígio de sua presença no Brasil. Eu gosto muito dessa ideia do conhecimento através do livro e da reprodução, da imagem que viaja, é reproduzida e interpretada muitas vezes.

RF – Falando nessas narrativas, gostaria de voltar aos trabalhos que tem autorretratos, como essa série recente sobre as “Tintas polvo” em que você encomendou imagens do teu rosto em um ateliê de pintores profissionais na China. Como você pensa sua presença física em algumas obras?

AV – Eu sempre me retratei... e tem várias razões para isso, mas primeiro você faz e depois procura a razão. (risos) Nas “Tintas polvo” fica muito claro para mim. Quando entra outra pessoa ou modelo - qualquer que seja – já parte de uma escolha que pede uma justificativa: por que ele ou ela? Acho que a sua figura é o que está mais à mão e o que está mais próximo e sobre a qual você pode viajar mais, sem nenhum compromisso. Acho que o autorretrato tem maior neutralidade em relação a qualquer outro modelo. Tem essa questão também de você como agente da sua própria história... acho que trabalhar sobre minha própria imagem me deixa mais à vontade e me dá mais liberdade. Falo também do ponto de vista ético.

RF – Nesse trabalho das “Tintas polvo” e em outros trabalhos como “A chinesa”, “A moura” há sempre esse jogo de você se colocar no lugar de outras pessoas. Em um momento da história em que se discute no Brasil e no mundo questões referentes ao “lugar de fala” – tal qual pesquisado pela Djamila Ribeiro – e à decolonialidade nas artes visuais, como você se sente com esses trabalhos em que o seu rosto encarna diversas alteridades?

AV – Falo da história da reprodução e interpretação das imagens; eu nunca falo com a perspectiva de um antropólogo que viaja e faz uma pesquisa de campo. Por exemplo, recentemente em 2016 fiz uma série que chamei “Kindred spirits” para uma exposição no Texas. Fiz uma pesquisa de pinturas faciais de native Americans e também de imagens de obras icônicas de arte minimalista norte-americana. Criei autorretratos híbridos com pinturas sobre o rosto que embaralhavam esses dois temas. No entanto, minha maior fonte de pesquisa era um livro de uma coleção de pinturas de “American indians” feitas no século XIX, a McKenney-Hall Portrait Gallery, além de reproduções de pintores como George Catlin e outras fontes. Não estou procurando representar ou interpretar nenhum grupo de maneira particular ou genérica e o tema desse trabalho não é outro a não ser a história das imagens e da paródia. Meu trabalho habita o território do barroco que tem a paródia como um dos seus principais estratagemas.

RF – Sei que você não gosta de uma leitura rasa sobre o assunto, mas queria voltar na questão da violência na tua pesquisa. Há muitas representações de atos violentos, mas a violência em si nunca aparece de modo panfletário. Mesmo nessas séries mais recentes e abstratas dos grandes craquelados também se podem enxergar diferentes tipos de violência – do tempo, da fisicalidade da tela... Como você observa esse aspecto do teu trabalho?

AV – Meu interesse pela imagem da ferida começou junto a essas narrativas ligadas ao colonialismo no meu trabalho, em 1992. Minha primeira ferida foi o “Filho bastardo”, uma daquelas paródias do Jean-Baptiste Debret onde cenas de estupro aparecem... essa ideia da ferida aberta. É curioso que a tinta a óleo tem esse caráter de que ela nunca seca. Se você pegar um tubo fechado, ele vai durar cem anos. Ela seca por oxidação e não por desidratação. Então, quando você tem uma superfície de tinta muito grossa, isso forma uma pele e lá dentro está sempre molhado. Quando você corta com uma faca e abre, a tinta ainda está molhada. Comecei a associar esse processo com a ideia de pintar sobre uma pele, da história impressa sobre o corpo. Quero dizer, a técnica pode trazer coisas interessantes para o trabalho. A própria tinta me indicou a ferida e, portanto, a pele. Comecei depois a introduzir no trabalho a narrativa que se referia à dialética da colonização e sua violência. Mas é importante frisar que essa violência da ferida, da cicatriz, da sutura é encenada, ou seja, a carne não é carne e tudo se passa no campo da ficção do teatro. O barroco é uma estética muito visceral; o próprio emblema do barroco, o sagrado coração, é o órgão exposto. Algo que tenta dar ao corpo o lugar de mediador. Eu gosto dessa sensação de que estou em um teatro e por isso tudo ali é possível. Por ser um espaço da ficção, é um espaço de liberdade total. Quando eu defendo a liberdade total na arte é porque acredito que ela está nesse espaço. Na sociedade essa liberdade não é possível, mas na arte é.

RF – A sua pesquisa lida com muitas narrativas que formam ideias em torno de uma ou muitas histórias do Brasil. Como o público não-brasileiro recebe os trabalhos que lidam com questões históricas tão precisas?

AV – É difícil. Nunca trilhei um caminho fácil. Eu fiz uma exposição em Nova Iorque, em 2000, onde eu fui duramente criticada e levei uma traulitada do New York Times – daquela que te deixa três dias de cama – mas a sensação que eu tive era de que o crítico nem entendia muito bem o que era azulejaria. Como entender meu trabalho sem saber da história do Brasil e da colonização portuguesa? Eu sinto que as pessoas nos países protestantes talvez tenham mais dificuldade para compreender o meu trabalho. Já os países católicos entendem mais facilmente pois tem uma tradição barroca. Tem que ter uma certa erudição para compreender sobre os jogos que estou falando. Como entender completamente esses trabalhos sem saber o que é antropofagia? Ainda bem que hoje as perspectivas mudaram um pouco e se joga mais luz sobre as diferentes histórias, especialmente as não-eurocêntricas. Fala-se mais sobre descolonização e se valorizam outros pontos de vista. Por outro lado, quem conhece a filmografia de Peter Greenaway, Cronenberg, Derek Jarman ou mesmo Pasolini também pode fazer uma leitura interessante da minha obra. Não necessariamente precisa partir das minhas fontes.

RF – A história da Haus der Kunst é vinculada à história do fascismo – o prédio foi inaugurado em 1937 por Hitler e era dedicado à arte alemã com cunho nacionalista em oposição à chamada “arte degenerada”. Como você se sente – também na ótica dos discursos fascistas tão vigentes no mundo em 2019 – ao expor esses trabalhos que revisam tantas narrativas históricas nesse espaço?

AV – A primeira vez que visitei o prédio foi numa exposição do Paul McCarthy em 2005. Acho que o espaço tem sido habitado por muitas outras histórias interessantes e fortes que ajudam exorcizar os seus fantasmas. Inclusive, conversando com a Anna Schneider em janeiro, ela comentou: “Nossa, o Brasil está em um momento tão difícil... você não se interessaria em fazer um trabalho que falasse um pouco sobre esse momento político, sobre a ascensão da direita?”. Aí eu comentei: “Mas todo o meu trabalho fala sobre isso; eu procuro evidenciar dialéticas de poder e domínio”. Acho importante expulsar os fantasmas, dar esse grito que sai das paredes.

(entrevista realizada para o catálogo da exposição “Interiorities”, curada por Anna Schneider na Haus der Kunst, em Munique, entre 29 de novembro de 2019 e 29 de março de 2020)