Katú Kama-rãh: amizade, imagem e texto segundo Algot Lange

[1 de agosto de 2015]

Em 28 de setembro de 1912, é publicada no New York Times uma matéria sobre o engenheiro naval e então almirante da marinha brasileira José Carlos de Carvalho. Intitulada “Calls America a great school”, o texto versa sobre seu encontro com o jovem explorador e escritor sueco Algot Lange, durante a Terceira Feira Internacional da Borracha realizada em Nova Iorque e da qual o brasileiro era vice-presidente da comissão organizadora. Segundo a escrita, Lange faria uma expedição na região abaixo do rio Amazonas com financiamento da Universidade da Pensilvânia e com interesse do governo brasileiro no que diz respeito ao registro biológico e etnográfico de uma área supostamente “não explorada pelo homem branco” até então. Segundo entrevista de Carlos de Carvalho,

Eu estava falando com o senhor Lange e concordamos que se pudéssemos colocar no Brasil um pouco do seu espírito de Nova Iorque, convenceríamos rapidamente o mundo de nossa importância como uma nação comercial. Os Estados Unidos são uma ótima escola onde o melhor dos estudantes pode aprender mais do que nunca soube antes. Eu já estive em todo o mundo, mas vocês fazem as coisas de modo diferente do se faz em qualquer lugar. Portanto, eu digo que, todo homem, não importa o quão educado seja, pode receber uma maravilhosa parte de conhecimento adicional com os Estados Unidos.[i]

Com os preparativos marcados para início no dia 15 de outubro de 1912, Algot Lange chega ao Brasil apenas em abril de 1913, segundo relata em livro publicado em 1914, em Nova Iorque, e que tem como título completo “The Lower Amazon: a narrative of explorations in the little know regions of the state of Pará, on the Lower Amazon, with a record of archaeological excavations on Marajó Island, at the mouth of the Amazon River, and observations on the general resources of the country”. Antes de ressaltar alguns pontos dessa publicação, cabe uma pergunta essencial para essa análise: quem é Algot Lange?

No que diz respeito a artigos sobre o autor, as poucas referências bibliográficas são Denise Schaan, professora de arqueologia no Brasil, e dois pesquisadores estadunidenses, Oriana Lerner e Victor Weiss.[ii] Os últimos possuem textos publicados no mesmo número do Journal of Postcolonial Cultures and Societies, publicado pela Wright State University, em 2011, e versam sobre o primeiro livro de Lange, publicado em 1912. Intitulado “In the Amazon jungle”, esse texto narra os acontecimentos que se sucederam à chegada ao autor à região em torno do Rio Solimões, no Amazonas, em janeiro de 1910. Após a chegada à cidade Remate de Males (atualmente nomeada Benjamin Constant), no estado do Amazonas, Lange estende sua narrativa até o momento em que desmaia dentro de uma mata e é supostamente capturado por índios. Convive com eles por cerca de um mês até ser curado de uma doença, é liberado e retorna para a cidade. Tomado pelas memórias dos eventos recentes, dedica a maior parte desse livro a esse encontro entre homem ocidental e homem selvagem.

Voltando para o livro de 1914, vemos já na introdução a assinatura de Frederick Dellenbaugh, explorador estadunidense e fundador do Explorers Club, em 1904, também em Nova Iorque. Sendo este também autor da introdução do primeiro livro de Lange, temos indícios da inserção e boas relações que o explorador sueco possuía nos Estados Unidos já antes dos seus trinta anos. Dividido em vinte quatro capítulos, o livro inicia sua narrativa com a chegada do explorador no Pará, recebido por Emílio Goeldi, diretor do Museu Paraense, instituição pioneira no que diz respeito aos estudos etnográficos na região, fundada em 1871. Ao observarmos a estrutura e lermos o texto de Lange, se coloca clara, primeiramente, uma narração que parte da análise e estranhamento de cidades supostamente desenvolvidas para os padrões brasileiros de então – especialmente tendo em vista o boom de infraestrutura da região norte do país devido à exploração da borracha – e, claro, sua comparação com suas experiências anteriores nos Estados Unidos e na Europa.

Se, na primeira ida ao Brasil, Algot Lange foi, supostamente, resgatado por indígenas, há aí um dado faltante que parece querer ser restituído pelo autor nessa segunda expedição: o ato de se fotografar os nativos. Toda a narração de suas desventuras junto aos índios na primeira publicação se dá de modo textual com fotografias que demonstram lugares por onde ele e sua equipe passaram antes de serem abatidos pela insuficiência alimentar, ataque de insetos e afastamento contínuo dos espaços citadinos. As imagens que mostram momentos aventurosos de sua trajetória ou mesmo os índios são feitas, como era de se esperar do explorador separado de sua câmera, através de alguns poucos desenhos, como na capa da publicação.

Voltar ao Brasil, portanto, após ter sobrevivido devido ao inesperado comportamento pacífico de índios canibais, tal qual uma versão moderna de um Hans Staden, agora com o apoio de uma figura influente como Carlos de Carvalho, era uma oportunidade de criar novos vínculos com o ambiente dos exploradores nos Estados Unidos. Para tal, se mostra clara na leitura de seu livro o esforço por conseguir, além de fotografar os nativos do Brasil, talvez como consequência disso, explorar arqueologicamente objetos pré-históricos também advindos de culturas indígenas na região da exploração da borracha.

Após narrar o trajeto entre Belém, a Ilha das Onças e Tocantins, Lange segue pelo Rio Moju. Já nesse capítulo de seu livro, o nono, demonstra a ansiedade pelo encontro com os índios. Em dado momento, diz: “Às sete horas, Skelly grita: 'Ali estão os índios!' No final do estirão aparece uma canoa manejada por três homens nus, mas eles não são índios. Pela cor pintada da canoa, julgamos ser alguns caçadores do rio abaixo que retornam de uma longa expedição”.[iii] A cada passo, o autor narra a devastação da paisagem e das habitações indígenas, tal qual uma caca ao tesouro.

No capítulo seguinte, intitulado “Meeting strange indians”, os membros de sua comitiva são surpreendidos por um grupo indígenas que vai ao seu encontro. Lange descreve:

Altos gritos distintos de Katú Kama-rãh vem de uma vegetação densa e nós respondemos imediatamente do fundo dos nossos pulmões “Katú Kama-rãh”. Eu percebo que estou falando a língua tupi e que as pessoas escondidas, pelo seu cumprimento, simplesmente dizem “bons amigos” e estão realmente dispostas a serem amigáveis.[iv]

Dessa citação que parte o título do presente texto. Segundo o autor, as palavras “katú kama-rãh” querem dizer bons amigos. Em diversos trechos, visando demonstrar aos índios que suas intenções eram boas, Lange se utiliza da repetição dessas palavras e da linguagem corporal. Atualmente, ao se pesquisar através de dicionários da língua tupi-guarani, inexiste termo que se pareça ao que o autor descreve em seu livro, o que nos leva, claro, a desconfiar de seu caráter documental e de pensar através da chave da ficção. Tendo em mente, portanto, esse suposto linguajar nativo, gostaria de refletir e analisar os modos de aproximação dos quais o explorador se utiliza para se colocar numa possível via de mão dupla com os habitantes locais. Poderíamos falar de uma “amizade” entre Lange e os índios ou, trazendo talvez para um termo mais apropriado, uma espécie de narrativa da boa vizinhança entre a figura do estudioso e do não-ocidental?

É na fotografia que o autor se concentrará nos capítulos seguintes a fim de explicar ao leitor tanto sobre sua capacidade de, enfim, capturar imagens dos índios, quanto dos seus esforços por adentrar uma ambiência cultural alheia à sua, mas sempre de modo amistoso. Essa relação inicialmente não se sucedeu bem. Após alguns dias a trocar objetos, armas e mantimentos com os nativos, Lange inicia sua aventura fotográfica:

Então eu tentei colocar os índios juntos para tirar uma fotografia do grupo, mas isso se provou impossível – na verdade, como eu rapidamente previ, era perigoso. Quando os homens e mulheres descobriram que minha Kodak, a pequena caixa preta, de repente abria e ficava maior, mostrando um ameaçador olho preto brilhando no seu centro, eles ficaram suspeitos e quando virei esse “olho do mal” em direção ao grupo, eles ficaram realmente assustados e as mulheres rapidamente desapareceram nos arbustos com seus filhos. (…) Mas eu ainda tinha a intenção de tirar a fotografia e me voltei aos homens, chamando minha tripulação no barco para vir e dançar e jogar com os índios. (…) Agora a confusão se instaurou. Os homens que se mantinham ao redor começam a grunhir e bater seus pés, como crianças com raiva. O homem velho com o braço atrofiado chega perto e tenta puxar a máquina de mim.[v]

O trecho citado se demonstra interessante nessa análise, para começar, pela parte que grifei logo na primeira frase. Lange descreve um habitual procedimento da fotografia etnográfica desde meados do século XIX, a saber, a organização dos corpos dos “outros”, daqueles vistos como não pertencentes à cultura que se colocava na posição de capturadora de uma imagem exótica (seja com fins antropológicos, seja com fins de um sensacionalismo que levaria ao escárnio), como se fossem objetos estáticos. Por mais que o resultado final seja o de um retrato de grupo, mesmo que de homens agora anônimos, o tratamento dado remetia a uma tradição iconográfica que diz respeito, por exemplo, ao livro de Victor Frond intitulado “Brasil pitoresco” e publicado em 1861.

Considerado o primeiro livro de viajante a documentar o Brasil através da fotografia, em suas imagens há um esforço pela suposta documentação dos tipos encontrados no Brasil como, por exemplo, o “trabalhador do mato” e um grupo de trabalhadores partindo para o campo a trabalhar. Suas fotografias foram as bases de um grupo de litogravuras que se disseminou pela Europa e contribuiu com uma imagem do Brasil visualmente tão clara quanto o contraste entre o branco e o preto: homens são enquadrados ao centro das composições, grupos são dirigidos para estarem contidos entre os limites da fotografia. Nessa organização visual em que a simetria e as identificações geográficas e funcionais são prezadas, os textos de Frond dirigem a leitura do espectador e se esforçam por não deixar margens para a dúvida quanto à apreensão do exotismo do Brasil.

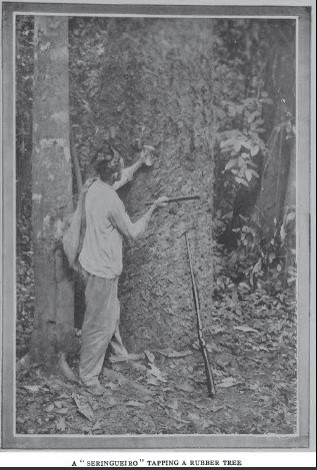

A capacidade de domínio do objeto fotografado também é algo percebido, por exemplo, em diversas das imagens selecionadas por Lange na edição final de seu primeiro livro, “In the Amazon jungle”. Nele, vários são os retratos dos trabalhadores das regiões ribeirinhas do Amazonas e do Pará, cujo termo usado pelo autor, “caboclo”, diz respeito, historicamente dizendo, à mestiçagem entre homem branco e índio no Brasil. Comandar esses corpos brasileiros, mas, antes de tudo, frutos da mistura do ocidente com o sangue indígena, é também ter controle sobre os descendentes dos homens selvagens.

As figuras fotografadas aqui ainda possuem nome, como João ou Marques. Suas poses, frontalidade e distinção entre figura e fundo nos deixam tentados a lê-las por uma chave da tradição clássica. Mesmo quando os caboclos estão a trabalhar na extração de borracha, suas ações parecem construídas fim de uma clara compreensão por parte do futuro leitor no que diz respeito à apreensão do espaço. Mesmo que a cultura visual clássica ecoe nessas imagens, há um estranhamento notável por parte do espectador ao não verem à sua frente um nobre como D. João III, um dia rei de Portugal, mas agora um João que trabalha em plantações no próprio. Mantém-se o nome próprio, mas a imagem do Velho Mundo se rende aos não mais anônimos da ex-colônia.

Após o fracasso de sua primeira tentativa de registro dos índios, Lange redige outros dois capítulos sobre a única saída possível que encontrou para o seu objetivo: residir junto aos nativos. Portanto, nos capítulos onze e doze, a saber, “Sozinho com os índios” e “Descobrindo o nome da tribo”, o autor descreve o grande número de presentes que teve de entregar aos índios Ararandeuara, habitantes dos entornos do Rio Ararandéua, aproximadamente no que seria atualmente a cidade de Rondon do Pará: “Eu estive ali no meio das pessoas da tribo, contando em torno de quarenta no total, incluindo as crianças, e abri meu saco de Papai Noel para distribuir os presentes em frente do olhar maravilhado de todos”.[vi] Depois de muitas trocas, não apenas materiais, mas também afetivas, o autor insiste em elencar algumas pessoas da tribo que, em sua visão entre o carinho e o eurocentrismo, destoam de sua ideia previamente concebida do que seria um indígena. Como um bom exemplo, temos o caso de Tudé, que o acompanha por parte de sua permanência na comunidade. Em suas palavras,

Seus olhos irradiam uma luz de inteligência e um brilho notável difícil de se achar entre as pessoas que sempre viveram nas mais primitivas condições – quase como bestas nas florestas. Seus traços me parecem fortemente hebraicos; portanto, eu não consigo não imaginá-lo vestido como um homem civilizado com “roupas de lojas”, colarinho e gravata, e um chapéu.[vii]

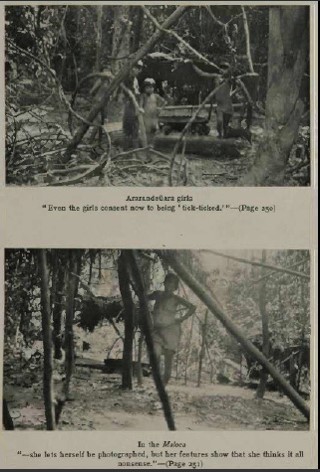

Após a impressão de ter conseguido a confiança dos nativos, Lange tenta fotografar novamente. Ao perceber a importância das palavras e da gestualidade para os índios, se utiliza do mesmo primeiro intercâmbio de comunicação feito através do “Katú Kama-rãh” para se aproximar com sua caixa preta. Já proclamando o resultado da nova tentativa, o capítulo seguinte de seu livro se chama “O sucesso com a câmera”. Ele demonstra aos índios, sentado sobre sua rede, como é a estrutura da máquina fotográfica e, ao perceber que estes riem com o ruído feito pelo clique, o famoso “tick-tick”, explora essa sonoridade a fim de capturar imagens dos integrantes da tribo. Entre risadas e batidas sobre o peito, Lange, finalmente, faz as imagens que tanto queria. Mas o que podemos extrair delas?

Ao olhar algumas imagens, tenho a impressão de que estas se encontram entre uma tentativa de formalização mais simétrica, tal qual em seu primeiro livro, e alguns detalhes que, devido ao caráter de aparente improviso dessa relação, em que os índios não foram propriamente “domados” pelo fotógrafo, mas convencidos temporariamente a não atacá-lo, quebram com as harmonias compositivas. Numa das primeiras imagens produzidas com o suposto consentimento indígena, Lange escreve logo abaixo “Posing for the camera” e vemos um grupo de quatro crianças com a expressão um tanto quanto coagida para a lente.

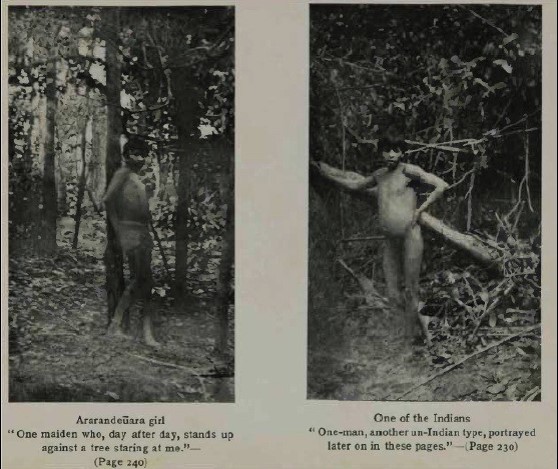

Em outros dois pares de imagem, a mesma sensação de coação pode ser percebida. Na ausência de certeza sobre uma visão dirigida da pose feita por Lange, esses índios mais parecem se apoiar nesses pedaços de árvores a fim de escorar seus corpos ou tentar se esconder da violência da caixa preta à sua frente. As legendas aqui, novamente, são pensadas de modo malicioso. A “garota Ararandeuara”, como o próprio Lange descreve, é “uma serviçal que, dia após dia, fica de pé contra uma árvore me olhando”. Já seu par, chamado “um dos índios”, é “um homem, outro tipo não-indígena”.[viii] A relação imagem e texto, portanto, sempre se subjuga à narrativa da publicação e, no caso da primeira imagem, tenta condicionar a imagem a uma suposta ideia de verdade histórica, ou seja, a fotografia é a prova de que essa garota efetivamente estava a fitar o explorador encostada em uma árvore – mas quem pode garanti-lo? Na ausência de outros meios de documentação e na certeza da dimensão de realidade que essas imagens proporcionavam no começo do século XX, talvez seja melhor encarar Lange como um grande contador de histórias e também produtor das imagens que as embasam, do que propriamente um dono da verdade.

No meio desse catálogo de imagens da tribo, em contraposição a essa imagem anterior, há um retrato duplo dos indígenas que mais chamaram a atenção do explorador – Tudé e Domingo.

Domingo é uma espécie esplêndida de selvagem, quase com seis pés de altura. (…) Seus membros são longos e sinuosos; seus movimentos, elásticos e, como todas essas pessoas, graciosos. Na fotografia feita no meu último dia com os Ararandeuaras, ele está ao lado de Tuté (…) Nessa fotografia ele mostra um sorriso muito inteligente, desviando muito do tradicional estoicismo do índio.[x]

Na sequência desse trecho do texto, ao comentar um retrato do chefe da tribo junto de suas netas, Lange escreve: “a mobilidade das formas e a expressão são muito de uma questão de individualidade, assim como é com as pessoas civilizadas”.[xi] Em outras palavras, o autor se impressiona com a suposta espontaneidade das figuras dos indígenas perante sua lente. Nas poucas imagens em que eles aparecem relaxados ou mesmo sorrindo para a câmera, rapidamente o autor traça paralelos com as “pessoas civilizadas”, a saber, ocidentais, industrializadas e conscientes do processo fotográfico.

Um paralelo interessante e que diz muito de um discurso baseado em preconceitos étnicos pode ser feito a partir de uma breve comparação com um momento posterior do livro. Após sair da região povoada pelos índios, Lange se encaminha para a direção da Ilha de Marajó, também no estado do Pará. Compondo essa região formada por pequenas ilhas, chega, finalmente, a Ilha de Pacoval, famoso local devido à concentração de vasos e pedaços de cerâmicas chamados pelo autor por “pré-históricos”. Como diz Denise Schaan, se trata de um sítio arqueológico que já havia sido explorado por arqueólogos estadunidenses que chegaram a publicar artigos sobre suas experiências em revistas especializadas.

Após sua chegada, Lange estreita laços com Ludovico, caboclo que possuía uma casa com sua família, os supostos únicos habitantes da ilha e responsáveis por ajudar o explorador na coleta de mais de seis mil peças de cerâmica indígena. Para documentar essa experiência, o autor convida esses residentes do lugar para uma fotografia e narra a situação ao leitor:

Eles são todos caboclos de boa natureza com os quais aprendi a ter muito respeito e estimar. No dia seguinte, quando eu os convidei para ficarem em frente da casa para serem fotografados, eles rapidamente aceitaram, depois de ficar cerca de uma hora colocando suas melhores roupas. Então, eles fizeram uma fila com as expressões mais sérias como se eles estivessem de frente a uma corte marcial e fossem condenados à execução no nascer do sol. É uma pena que a fotografia não posso reproduzir os vestidos multicoloridos das mulheres que eram verde, rosa e amarelo de bolinhas e brilhavam devido ao sol.[xii]

Creio, portanto, que a publicação ainda pouco estudada de Lange pode contribuir com o campo ainda em expansão dos estudos das relações entre antropologia, arqueologia e etnografia no Brasil, especialmente no que diz respeito a uma perspectiva do viajante estrangeiro. Através de suas imagens e descrições, percebo que o elemento “não-ocidental” de sua narrativa não diz respeito apenas aos indígenas, mas também aos frutos da mestiçagem, os caboclos e, mais do que isso, ao Brasil como um todo. Importante nos lembrarmos como em muitos departamentos de história da arte há a clara distinção entre professores e grupos de pesquisa de “western art” (ou apenas “art”) de um lado, e, de outro, “Latin American art” ou outros termos como “Eastern art”. Quando muitos pesquisadores europeus e dos Estados Unidos falam de uma produção de imagens que não advém daquilo que pensam ser uma unidade cultural e geográfica comum a eles, é necessário determinar geograficamente sua origem. Essa consciência de uma herança artística é tão fictícia (e explorada pelos mais diversos autores, tal como Vasari, Winckelmann e Burckhardt), como a criação do mundo “não-ocidental”.

Algot Lange volta a Nova Iorque em 1915, publica seu livro e leva consigo o material coletado na Ilha Pacoval. No mesmo ano, no dia 7 de abril, o New York Times publica uma nova matéria intitulada “Threatens to dump antiques in river: Algot Lange, Brazilian explorer, can find no one to buy his prehistoric pottery dug from Amazon island”. No texto, o explorador comenta a inexistência de um museu nos Estados Unidos capaz de comportar o precioso material coletado no Brasil. Através de uma retórica agressiva, ele afirma que, caso a situação permaneça desse modo, irá atirar tudo que trouxe consigo no Rio East, próximo a Manhattan. No final da publicação, ele afirma: “Nossa equipe chegou em uma pequena ilha em um lago e fez uma investigação. Descobrimos que o fundo do lago, que é realmente a parte de cima de uma ilha afundada, estava cheio de coisas pré-históricas”.[xiv]

Nessa narrativa, na distância do Brasil, no âmago da imprensa estadounidense, Ludovico, sua família de caboclos e o essencial intercâmbio frisado todo o tempo em seu livro para que chegasse às descobertas arqueológicas se perdem. Do mesmo modo, a história da arte esqueceu, proporcionalmente, a figura de Algot Lange. O que se sucedeu em sua biografia após esse retorno aos Estados Unidos? Na ausência de documentos e mesmo do conhecimento de novas publicações, uma fotografia recente de autoria de Denise Schaan pode contribuir metaforicamente com essa reflexão; se não sabemos o que aconteceu com o explorador, é perceptível contemporaneamente o resultado do espaço explorado onde aquilo que estava sob a terra, o objeto sagrado de barro, se converteu em superfície fragmentada. O passado de cultura material de centenas de índios se converteu, literalmente, em pó. O espaço que um dia foi cemitério para os índios se tornou um memorial para o desaparecimento e apropriação de uma cultura material, uma espécie de anti-monumento que, como diria Robert Smithson, “em vez de nos lembrar o passado como velhos monumentos, os novos monumentos parecem nos fazer esquecer do futuro”. Somem os objetos indígenas, mas ficam, aos menos, os retratos fotográficos produzidos por Lange.

Ao final de seu livro, comentando a versatilidade da língua portuguesa, o autor diz: “Amanhã, literalmente dizendo, significa 'tomorrow', mas praticamente falando significa qualquer momento começando entre amanhã e terminando em algum remoto período quando o cometa Halley reaparecer ou a Amazônia congelar”.[xv] Não esperemos, portanto, por esse momento fabuloso e fictício para que Algot Lange seja merecedor de estudos mais profundos. Aqui anunciados e rascunhados, nos coloquemos também na posição de um explorador e analisemos suas fotografias, seus textos e sua dúbia relação de “amizade” com o Brasil.

[i] Autor anônimo. Calls America a great school in The New York Times. Nova Iorque, 28/09/1912. Tradução livre.

[ii] Ambos os curtos artigos resumem a narrativa do primeiro livro de Algot Lange e estabelecem poucas conexões com conceitos como o de colonização e alteridade. Não se tratam também de escritas da história da arte, mas, como o próprio nome do jornal em que foram publicados anuncia, enfocam na sua relação com o pós-colonialismo.

[iii] LANGE, Algot. The Lower Amazon: a narrative of explorations in the little know regions of the state of Pará. Nova Iorque: The Knickerbocker Press, 1914.

[iv] LANGE, Algot. Op. cit., p. 183.

[v] LANGE, Algot. Op. cit., p. 202.

[vi] LANGE, Algot. Op. cit., p. 218.

[vii] LANGE, Algot. Op. cit., p. 220.

[viii] LANGE, Algot. Op. cit., p. 243.

[ix] LANGE, Algot. Op. cit., p. 251.

[x] LANGE, Algot. Op. cit., p. 239.

[xi] LANGE, Algot. Idem.

[xii] LANGE, Algot. Op. cit., p. 319.

[xiii] FERREIRA, Lúcio Menezes. Território primitivo: a institucionalização da arqueologia no Brasil (1870-1917).Tese de doutorado. UNICAMP, 2007, p. 18.

[xiv] Autor anônimo. Threathens to dum antiques in river in The New York Times. Nova Iorque, 07 de abril de 1915. Tradução livre.

[xv] LANGE, Algot. Op. cit., p. 395.

(texto publicado originalmente na revista 19&20, edição de janeiro/junho de 2015)