O adeus na esquina

[13 de setembro de 2012]

Cresci num bairro chamado Boiúna, no subúrbio do Rio de Janeiro. Entre meu primeiro ano de vida e meu vigésimo segundo aniversário, morei numa grande casa com a minha mãe. Quando tinha seis anos, meu irmão do meio faleceu num acidente de moto. Aos doze, minha avó saiu de casa e, no ano seguinte, meu pai se separou e casou novamente. Meu irmão mais velho nunca realmente morou conosco, mas costumava passar os finais de semana. Éramos uma família de seis pessoas e um dia nosso lar existia para dois.

Toda vez que visito minha mãe (já que agora vivo no meu próprio apartamento), lembro da história da nossa família. Rumo à Boiúna, após pegar dois ônibus no Centro ou um trem e um ônibus, sempre tenho em mente como meu velho bairro está diferente. Mais do que isso, percebo como esse lugar que um dia foi tão familiar durante a minha infância, se tornou estranho. O Centro que um dia foi distante é o lugar onde moro já há dois anos. Minha primeira casa (agora chamada por “casa da minha mãe”) é visitada uma vez por mês (quando consigo fazê-lo). O aspecto bucólico de um espaço cedeu ao cosmopolitismo de outro.

Cidades tem o mesmo ciclo biológico da vida. Lugares são construídos, divididos, renomeados e destruídos do mesmo jeito que os membros da minha família mudaram, cresceram ou até mesmo morreram. É estranho chegar na Boiúna e ver que as cores dos ônibus mudaram ou que um antigo funcionário do mercadinho não trabalha mais ali. Essas descontinuidades demonstram a natureza efêmera dos espaços públicos e privados. Cidades são, portanto, compostas por processos invisíveis; se um homem não pisa duas vezes no mesmo rio, uma rua ou fachada nunca será apreendida com a mesma compreensão por uma segunda vez.

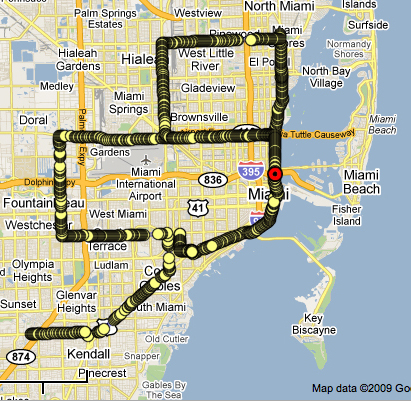

Mesmo imersos num mundo de smartphones, GPS e mapas rapidamente atualizados, algumas palavras escritas em 1969 pelo historiador da arte italiano Giulio Carlo Argan sobre uma comparação entre a cidade e a pintura de Jackson Pollock são ainda inspiradoras. Se pudéssemos traduzir visualmente nossa experiência individual no espaço urbano, obteríamos “uma espécie de mapa imenso, formado de linhas e pontos coloridos, um emaranhado inextricável de sinais, de traçados aparentemente arbitrários, (que) interrompem, recomeçam e, depois de estranhas voltas, retornam ao ponto de onde partiram”.

Retornar ao ponto de partida. Depois de beijar e me despedir, saio da casa da minha mãe rumo à rua. Depois de uma caminhada de um minuto, chego na esquina. Paro, olho mais uma vez para ela, aceno minha mão direita e dou adeus. Esse ato me acompanha desde que tenho qualquer consciência de passado. Viro à esquerda e então a casa desaparece. Tomo um caminho para algum lugar. A incerteza descreve esse andar banal. Esta pode ser a última vez que vejo o seu rosto vivo. A cidade pode nos separar fisicamente, mas não é capaz de destruir o nosso amor.

Essa exposição é sobre esquinas dobradas e cidades andadas, sobre se sentir distante e próximo da História, do urbanismo e, por que não, da mitologia. Podemos tentar representar os espaços pela pintura, desconstrui-los com quebra-cabeças, grafite e pedaços de papel. Lugares abandonados podem ser lembrados pela fotografia, monumentos podem ser inventados e árvores são a base para que linhas de lã criem mapas ficcionais.

A arte contemporânea nos oferece muitas possibilidades para abordar a “cidade como processo”, seja na Rússia, seja no Brasil. Os espaços nos afetam e criamos uma relação existencial com a arte. Mesmo com nossas singularidades culturais, arquitetônicas e urbanísticas, sempre teremos uma coisa em comum: o adeus na esquina, essa imagem que é imensurável, não tem registro e, para além de nossas diversas denominações geográficas, nos torna igualmente humanos.

(texto curatorial relativo à exposição coletiva "City as a process", realizada entre 13 de setembro e 25 de outubro na Ural Federal University, em Ekaterinburg, na Rússia)