“Os trópicos parecem conspirar contra a memória”

[15 de setembro de 2014]

Iniciar um texto sobre a experiência de se visitar a terceira edição da Bienal da Bahia, no Brasil, definitivamente não é uma tarefa fácil. O projeto expositivo se espalhou por este que é o quinto maior estado brasileiro quanto a território e o quarto no que diz respeito ao número de habitantes. Cachoeira, Feira de Santana, Itaparica, Vitória da Conquista, Salvador e diversas outras cidades tiveram espaços ocupados por exposições, performances, projeções de filmes e conversas que tinham o evento como ponto de partida.

Haveria, portanto, muitas portas de entrada para a abordagem desse projeto. No que diz respeito, porém, à vivência na Bienal da Bahia deste que escreve, se faz importante esclarecer que no final de semana que estive a visitar pela primeira vez esse mitológico estado dentro da cultura brasileira, apenas pude me concentrar na cidade de Salvador. Imagino que esse dado faça toda a diferença no meu balanço crítico do evento visto também sua presença muito forte, por exemplo, na cidade de Cachoeira. Além disso, a bienal contou com duas temporadas de exposições, ou seja, parte da programação esteve aberta ao público entre maio e junho, ao passo que outras atividades debutaram apenas entre julho e setembro. No mais, alguns espaços possuíam exposições rotativas que duravam algumas semanas, como na Galeria Esteio, na Escola de Belas-Artes da Universidade Federal da Bahia. Nesse sentido, imagino que para se ter uma experiência integral e intensa da Bienal da Bahia (para aqueles que acreditam nessa possibilidade por parte do público contemporâneo de artes visuais) se fazia necessário residir no estado e se fragmentar entre os diversos acontecimentos.

Dada essa introdução, nos debrucemos um pouco sobre o projeto curatorial: “É tudo Nordeste?” – eis a frase e pergunta proposta pelos curadores Marcelo Rezende, Ayrson Heráclito, Ana Pato, Fernando Oliva e Alejandra Muñoz. Para entendê-la melhor, é importante lembrar parte da História da Bienal da Bahia. Realizada pela primeira vez em 1966, é na segunda edição, em 1968, que há uma intervenção por parte do regime militar que governava o Brasil dede 1964 e que leva ao confisco de obras apresentadas e o fechamento do evento. Essa edição de 2014 se configura, então, como a terceira do evento e quebra um jejum de significativos quarenta e seis anos.

Diferente da Bienal de São Paulo, internacional desde a sua primeira edição com as presenças, por exemplo, de Max Bill, Pablo Picasso e René Magritte, a primeira edição da Bienal da Bahia optava por reunir a produção nacional – Rubens Gerchman, Rubem Valentim, Hélio Oiticica e Lygia Clark foram os premiados em sua primeira edição. Um dado que me parece essencial para a compreensão da importância dessa bienal é a sua procedência geográfica colocada em negrito pelo título dessa edição atual; trata-se de um evento que se esforçava (e que, como comentarei, segue nesse caminho) por tornar complexa a produção de artes visuais no Brasil. Não se trata, portanto, nem de uma reunião catequizadora de obras oriundas das cidades tidas como centrais economicamente e artisticamente no Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo), nem mesmo de se dar uma resposta regionalista e de mão única da produção artística no estado da Bahia ou mesmo dessa região maior chamada de Nordeste. A Bienal da Bahia se configurava, então, como um modo de reflexão sobre esse problema tão latente na cultura do Brasil e discutido desde meados do século XIX, ou seja, o lugar e busca por uma “arte brasileira” perante os muitos Brasis que dão substância a esse país tão grande quanto um continente.

Inicio meu percurso em uma sexta-feira de agosto caminhando por prédios muito diferentes em Salvador - dado esse que também merece a atenção visto que assim como outras experiências de bienais no Brasil (Curitiba e Porto Alegre), a Bienal da Bahia convida o espectador a percorrer a geografia da cidade e apreender a produção de arte em espaços tão distintos como o Museu de Arte Moderna levado para o Solar do Unhão por Lina Bo Bardi em 1966 e a Igreja do Pilar, construída em 1718. É por esse templo advindo da época em que Salvador ainda ostentava o título de primeira capital do Brasil que meu percurso se iniciou.

Grata foi a surpresa de constatar aí a latência daquele projeto inicial da bienal de estar entre o local e o nacional, entre o “Nordeste” e o “Brasil” (sempre entre muitas aspas). Mais do que isso, me parece possível afirmar que o projeto curatorial amplia essa suposta tensão geográfica e coloca o Brasil em diálogo com artistas estrangeiros de um modo nada óbvio e que se distancia das algumas vezes frustrantes experiências expositivas de se usar um evento de grande porte como trampolim para o cenário internacional (e geralmente europeu e, por consequência, ocidental) das artes visuais. Em um pequeno espaço da igreja, num dos altares, havia tanto uma escultura religiosa da Bahia colonial, quanto um trabalho de Yves Klein e outro de Charbel-joseph H. Boutros. Mais do que um encontro geográfico entre Brasil, França e Líbano, o público compartilhava de um pequeno altar em que as próprias noções de temporalidade e história da arte eram justapostas a fim de se refletir sobre a permanência do sagrado na produção de imagens. A produção histórica local, um nome já muito institucionalizado como o de Klein e uma aposta num artista relativamente jovem davam o tom da Igreja do Pilar – e talvez esse mesmo fluxo permeasse toda a experiência da Bienal da Bahia.

Em outro local sagrado, no Mosteiro de São Bento, a curadoria convidava o público a uma “reencenação” das edições anteriores da bienal. Não se tratava, como dizia um texto distribuído em formato de jornal, de tentar mimetizar aquilo um dia apresentado, mas sim de reencenar o “campo de batalha histórico no qual as Bienais da Bahia conheceram seu destino; um lugar marcado por diferentes modos de dualismo: esquerda e direita, jovens e veteranos, conceito e forma, repressão e resistência, aberto e fechado, depressão e euforia, razão e desrazão”. Nas salas do mosteiro, portanto, víamos trabalhamos uma vez expostos no evento, documentos impressos e entrevistas com participantes do projeto, além de inserções de trabalhos de jovens artistas. Nessa exposição era presente um elemento que me parece constante a todos os espaços que pude visitar: ao trazer à luz obras uma vez expostas na Bahia, se contribui com um importante resgate da história da arte recente no Brasil.

Lênio Braga e Siron Franco, por exemplo, tiveram obras apresentadas originalmente nas duas primeiras edições da Bienal da Bahia e no mosteiro “reencenadas”. Enquanto isso, outros nomes davam corpo à exposição com obras não necessariamente dessas edições, mas sim a compor uma espécie de reflexão sobre o lugar da produção de arte na Bahia também nesse hiato entre os anos 1960 e 2010, como, por exemplo, Almandrade, Gaio e Sante Scaldaferri. Por fim, Arthur Scovino, jovem artista que também apresentava uma ocupação individual na Igreja dos Aflitos e que já foi pinçado para a edição da Bienal de São Paulo que também ocorre nesse ano, dava prosseguimento a um certo ciclo histórico, mas não linear, do lugar potente e constante da arte no estado.

Esse lugar de aprendizado me pareceu essencial no que pude acompanhar da bienal. Se no Mosteiro de São Bento apreendíamos um monumento aos traumas históricos da suspensão de um evento adormecido, no Museu de Arte Moderna, por exemplo, os nomes de Juarez Paraíso, Riolan Coutinho, Juraci Dórea e Rogério Duarte eram trazidos ao público em formato semelhante a pequenas individuais retrospectivas. Já no Museu Carlos Costa Pinto, conheci o trabalho de Dicinho e Edinízio Ribeiro Primo.

Os anos 60, comumente lidos pela história da arte como os da experimentação alavancada pela tríade quase sacra composta por Hélio Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape - artistas cuja importância é indiscutível, mas todos situados entre a cidade do Rio de Janeiro e um cenário internacional em ebulição - de repente me pareceram mais complexos e coloridos. Fiquei a pensar na coincidência de termos a Bienal da Bahia e uma exposição como “Artevida”, de curadoria de Adriano Pedrosa e Rodrigo Moura, na cidade do Rio de Janeiro, abertas ao mesmo tempo. Além de nos esforçamos por enxergar a produção brasileira para além do cânone europeu (como propõe “Artevida”), ou seja, em diálogo com a produção de arte nas décadas de 1960 a 1980 nos territórios da África, Ásia e outros países da América Latina, é importante revermos a própria ideia do que vem a ser essa palavra-chave que é o Brasil. Certamente que a tríade carioca já absorvida por curadorias e historiografias que se desejam globais e inclusivas desde a década de 1990 necessita de ter ao seu lado outros nomes ilustres esquecidos pelo percurso do tempo – sejam esses com os quais aprendi muito na Bahia, seja, por exemplo, o lugar de experimentação do grupo Nervo Óptico em Porto Alegre nos anos 70 ou também com uma figura como Torquato Neto, residente nesse período em Teresina, capital do estado do Piauí, local desertificado nas narrativas da “arte brasileira”.

Talvez seja possível recodificar a pergunta central da Bienal da Bahia e pensar: “É tudo Brasil?”, ou seja, a Bahia e sua produção artística estão integradas nas construções historiográficas da arte no Brasil? E o Nordeste, esse termo que abarca nove estados do Brasil? O que é o Brasil ou, como diz o título de um livro do antropólogo Roberto DaMatta, “O que faz o brasil, Brasil?”.

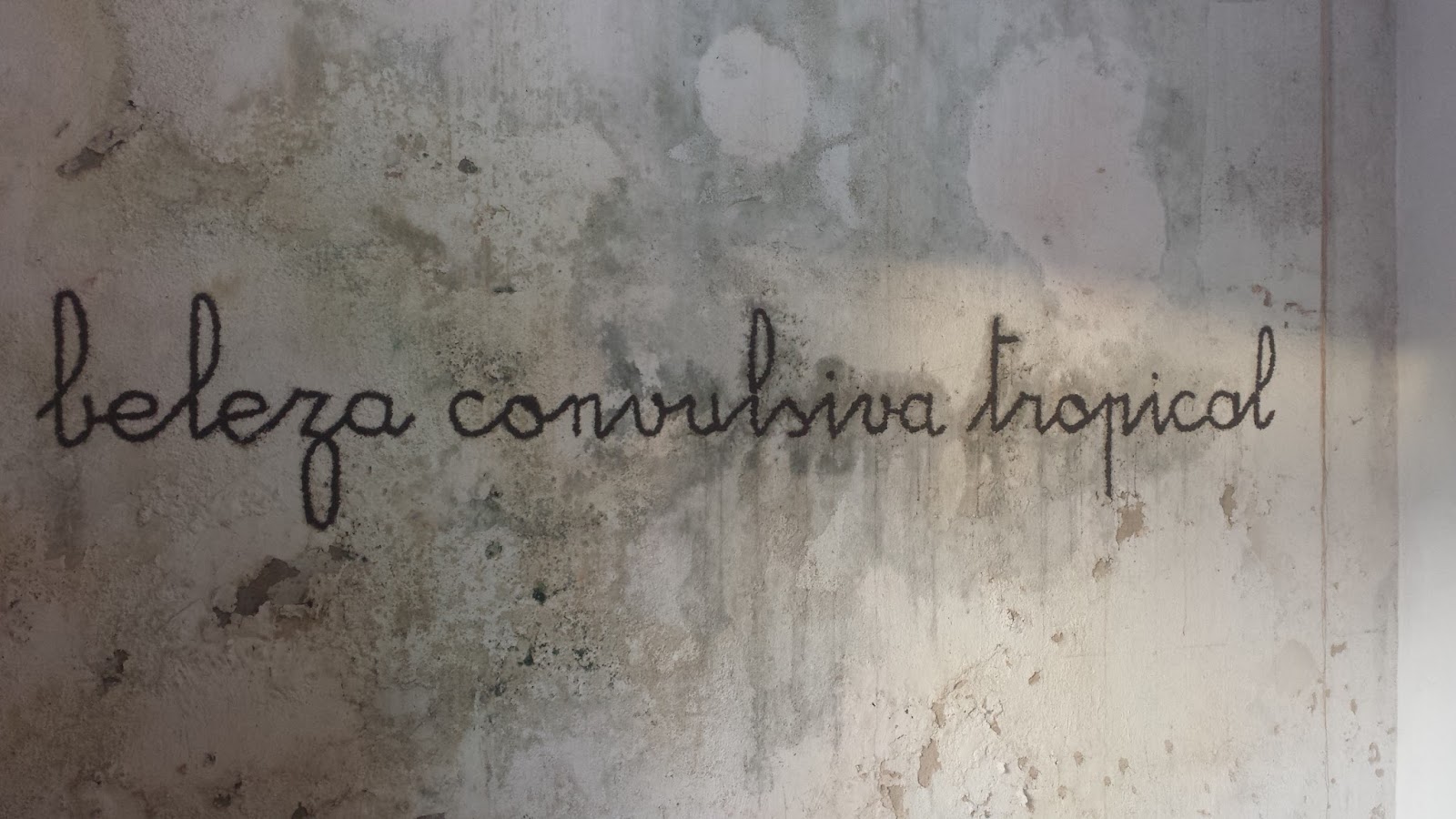

Na dúvida e na ansiedade de saber que ainda me falta muito que refletir sobre o que aprendi e o que ainda quero aprender não só sobre a Bahia, mas sobre o que pode vir a ser o Brasil, prefiro ter em mente as sábias palavras ouvidas na instalação de Giselle Beiguelman dentro de uma área deteriorada do Arquivo Público da Bahia: “Os trópicos parecem conspirar contra a memória”.

(texto publicado originalmente na ArtNexus de setembro-novembro de 2014)